品質を支える「精度管理」について 〜外部精度管理と内部精度管理〜

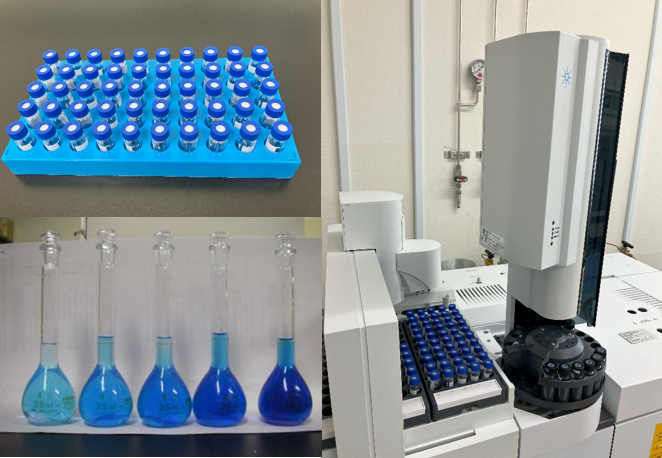

オオスミでは、皆さまからお預かりした水質、土壌、大気、産業廃棄物など、さまざまなサンプルについて、日々分析を行っています。見えないものを「数値」として可視化し、法令で定められた方法や各種試験法に基づいて、正確にお伝えするのが私たちの役割です。

オオスミでは、皆さまからお預かりした水質、土壌、大気、産業廃棄物など、さまざまなサンプルについて、日々分析を行っています。見えないものを「数値」として可視化し、法令で定められた方法や各種試験法に基づいて、正確にお伝えするのが私たちの役割です。

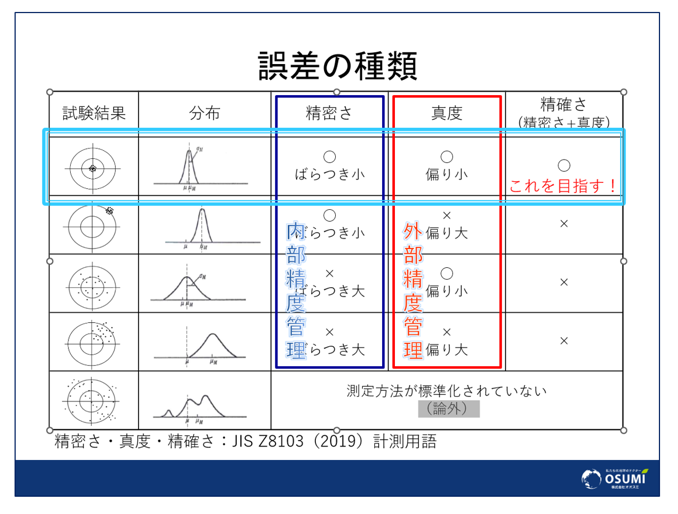

その正確な「数字」を支えているのが、「精度管理」という取り組みです。精度管理には大きく分けて、外部精度管理と内部精度管理の2つがあります。

外部精度管理とは?

精度管理は、環境省、神奈川県、(一社)日本環境測定分析協会、(一社)神奈川県環境計量協議会、各メーカーなどが主催する、精度確認のための試験です。これには、私たちと同じように環境分析を行っている他社も多く参加しており、ときには大阪や埼玉の取り組みにも参加しています。

このような試験に参加することによって、客観的に自社の精度確認ができます。自社の分析工程や機器の状態、さらには技術者の習熟度まで把握できるのです。もし不具合が見つかった場合も、その原因を検討し、品質の改善につなげています。

内部精度管理とは?

一方、内部精度管理は、社内で独自にルールを定め、定期的に精度の確認を行うものです。具体的には、「操作ブランク試験」「添加回収試験」「安定性試験」などを実施し、日常的に精度をチェックしています。

この取り組みによって、操作上のトラブルや機器のメンテナンス時期の把握、さらには分析工程におけるさまざまな問題の予防が可能となります。内部精度管理は、外部精度管理と同様に、社内技術者の育成にもつながる重要な活動だと考えています。 私たちが日々取り扱っている「数字」は、法令順守のための排水分析や、環境状態の把握、お客様企業の設備の維持管理、さらには土地の売買など、さまざまなシーンで活用される非常に大切な情報です。

私たちが日々取り扱っている「数字」は、法令順守のための排水分析や、環境状態の把握、お客様企業の設備の維持管理、さらには土地の売買など、さまざまなシーンで活用される非常に大切な情報です。

だからこそ、外部精度管理と内部精度管理を通じて、分析の信頼性を高め、品質の維持・向上に努めてまいります。