『仕事中に吸い込むマイクロプラスチック』を調べてみました!

空気中に漂うプラスチック

近年、私たちの身の回りには、目に見えないほど小さなプラスチックの断片が漂っていることが知られるようになりました。

私たちの呼吸する空気中にも、微細なプラスチック粒子が浮遊しています。この「見えないプラスチック」が私たちの健康にどのような影響を与えるのかについては、まだ十分に解明されておらず、研究が進められています。

今回は、日常の業務のなかで、どれだけのマイクロプラスチックを吸い込んでいるのか、手法の確認を兼ねて実際に調べてみることにしました。

どうやってサンプリングするのか

最初に直面した課題は、複雑な装置を使わずに空気中の粒子を捕集する方法でした。

今回は、作業環境測定で使われる「個人サンプラー」にヒントを得ました。

これは、作業者が身につけ、顔の付近の空気を直接吸い込む形で捕集する装置です。この仕組みを応用すれば、私たちの日常に近い形で、どれだけのマイクロプラスチックを吸い込んでいるのかを調べられると考えました。 個人サンプラーを装着した作業者

個人サンプラーを装着した作業者

マイクロプラスチックとそれ以外をどう区別するのか

次に考えなければいけないのは、捕集された微細な粒子の材質を特定する方法です。

肉眼はもちろん、電子顕微鏡を使ったとしても見た目からはプラスチックかどうか判別できません。そこで活用したのが、顕微FT-IR(フーリエ変換赤外分光光度計)という装置です。

この装置では、試料に赤外線を当てることで赤外スペクトルのパターンが得られます。

この赤外スペクトルのパターンは材質によって決まっているので、装置に内蔵されているデータベースと照合することで材質を判定することができます。

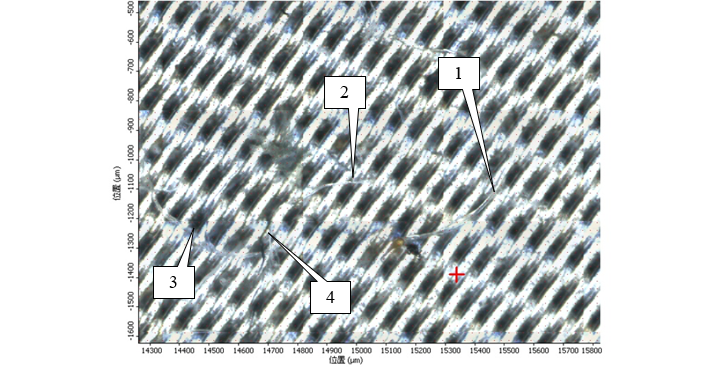

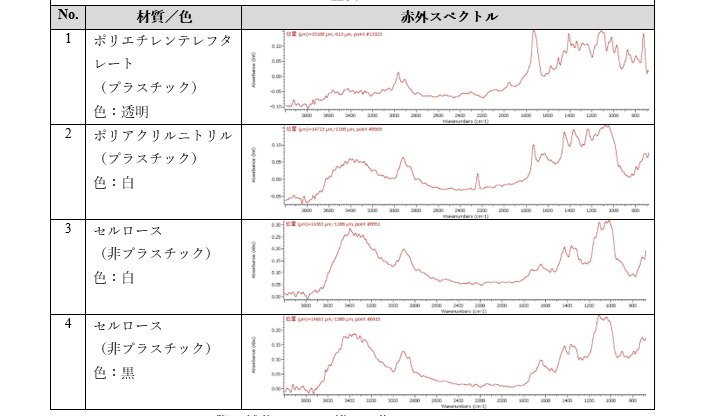

実際に捕集された繊維の画像及び赤外スペクトル

実際に捕集された繊維の画像及び赤外スペクトル

一筋縄ではいかない解析

多数のマイクロプラスチック候補粒子について、一つ一つ赤外スペクトルの形状から材質を特定していく作業は地道ですが、その背後にある科学の法則を読み解くことは、とても知的好奇心をくすぐられます。

ところが、解析を進めるうちに困ったことが起きました。装置内蔵のデータベースでは、ナイロン(プラスチックの一種)の赤外スペクトルの形状とよく一致しているものの、はっきりと材質が分からないものが多数見つかったのです。詳しく解析すると、これらの正体はプラスチックではなく「タンパク質」であることがわかりました。

タンパク質もナイロンも、いずれもポリアミドと呼ばれる高分子の仲間であるため、赤外スペクトルがよく似た形状となります。そして、作業者の行動記録を見返すと、サンプリング中にスープ麺を食べていたことが確認されました。おそらく、その飛沫が混入したものと考えられました。

次のステップへ

今回の調査は、サンプリングが測定結果に与える影響の大きさと、測定結果を鵜呑みにできない分析科学の面白さを教えてくれました。身の周りのマイクロプラスチックの「見える化」はまだ始まったばかりです。

例えば、昨年に欧州委員会で委任決定されたマイクロプラスチック測定方法※1を参考に、水道水などの身近な分析にも挑戦してみたいと考えています。

マイクロプラスチックの調査に興味を持ち、私たちと一緒に「見える化」に取り組んでみたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

※1: COMMISSION DELEGATED DECISION supplementing Directive (EU) 2020/2184 of the European Parliament and of the Council by laying down a methodology to measure microplastics in water intended for human consumption