オオスミブログ2025.10.15

オオスミの取り組み

インドの廃棄物現場で輝く女性たち - 日本が学ぶべきマネジメント

インド出張(1つ前のブログ「9年ぶりに訪れたインドで見た

廃棄物処理と環境保全への取り組み」参照)で最も印象に残ったのは、Re Sustainability社(建設・インフラ整備・不動産・産業廃棄物処理等を手掛けるラムキーグループの廃棄物処理会社)が運営する廃棄物処理の現場で、女性たちが主体的に働いていた姿です。ごみの収集や分別、さらには啓発活動に至るまで、さまざまな場面で女性が活躍しており、その成果は地域社会からも高く評価されていました。

こうした取り組みは政府の施策によるものではなく、ラムキー創業者の理念に基づいて企業独自に進められているものであり、その継続的な挑戦に大きな意義を感じました。

家庭ごみ収集を担う女性チーム

チェンナイ市内での早朝視察では、音楽を流しながら回収車が各家庭を回り、ごみをその場で分別して積み込む光景を目にしました。

印象的だったのは、この事業のマネージャーや現場のスタッフが全員女性であったことです。男性は遅刻や離職が多く、業務が安定しにくいという課題がある中で、女性チームは責任感と継続性をもって仕事に取り組み、組織全体のパフォーマンスも非常に高いとのことでした。

彼女たちが分別を徹底することで、なんと95%のリサイクル率を実現しており、笑顔と誇りに満ちた働きぶりは強く心に残りました。

地域を変える啓発活動

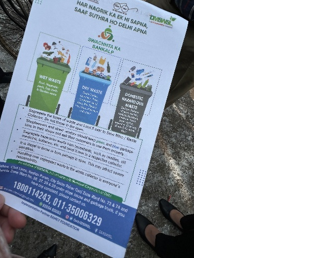

デリーでは、ラムキー財団の女性チームがピンク色のユニフォームを着て家庭を巡回し、ごみの分別状況を確認していました。分別が不十分な場合には、その場で厳しく指導することもあり、地域住民の意識改革を担う存在となっています。インドでは、ごみ収集を州政府から受託した企業が、契約の一部を啓発活動に充てる制度があるそうですが、その取り組み方は各社に委ねられています。

ラムキーはその制度を活かし、女性の力を積極的に活用して、市民や各家庭との丁寧なコミュニケーションを重ねる仕組みを築いていました。企業独自の創意工夫によって制度を有効に活用している点が、この活動の成功につながっていると感じました。

日本が学ぶべき視点

日本でも清掃業務や施設内での仕分けに女性が携わる例はありますが、家庭ごみの収集や運搬の現場で女性が活躍している姿は、少なくとも私はこれまで見たことも聞いたこともありません。だからこそ、インドの事例は新鮮で驚きでした。

女性ならではの責任感や継続性を活かすことで組織全体の成果を高めると同時に、社会全体に大きなインパクトを与えるという好例であり、社会的信頼を得ながら地域に貢献する姿は、日本の現場でも大いに参考になると思いました。

ラムキー社の現場で出会った女性たちは、廃棄物管理を通じて地域社会に変化をもたらしていました。その背景には、創業者による女性を活かす方針や理念、企業文化がありました。

こうした取り組みは日本の廃棄物マネジメントのみならず、あらゆる場面で応用できる学びです。今後は日本ももっと多様な人材が活躍できる仕組みを取り入れ、社会全体で持続可能な未来を描いていく必要があると感じました。