2021年10月5日、真鍋淑郎・米プリンストン大上席研究員がノーベル物理学賞に選出されました。真鍋氏は1960年代にCO2などの温室効果ガスを考慮した気候変動モデルを開発し、現在の気候変動研究の基礎を築いた研究者です。

現在では、CO2が地球温暖化の重要な原因となっていることはよく知られていますが、当時は、CO2による温室効果という現象はあまり注目されず、気象分野における研究ではノーベル賞を受賞できないと言われてきたそうです。

しかし今年、真鍋氏がノーベル賞を受賞したということは、気候変動問題が人類に及ぼす影響の深刻さを裏付けているのではないでしょうか?

まさにSDGsの目指す持続可能な開発を実現する上でも「脱炭素」は、必達事項となっています。

まさにSDGsの目指す持続可能な開発を実現する上でも「脱炭素」は、必達事項となっています。

日本は元々、資源の乏しい島国であり、ほとんどの化石燃料を輸入に頼ってきたため、省エネ家電や低燃費車に代表されるような省エネ技術が早くから発達してきました。しかし温室効果ガスによる気候危機が叫ばれる昨今、日本が得意としてきた「省」や「低」では不十分とされ、「脱」への取組みが求められています。

脱炭素を実現するためには当然、省エネや低燃費といった、少ないエネルギーでモノを動かす技術が必要不可欠ですが、それに加えてエネルギーそのものを持続可能なものに切り替えていく必要があります。

そこで注目されているのが再生可能エネルギーです。

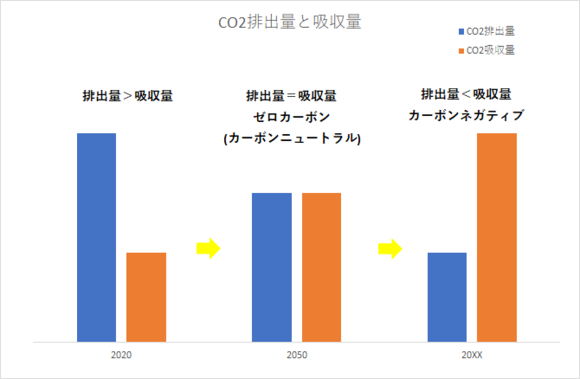

米アップル社は、既に自社の電力を100%再生可能エネルギーに転換しており、引き続きサプライヤーに対しても同様の取組みを求めています。日本のサプライヤー企業も例外ではありません。またCO2排出を実質ゼロにする「ゼロカーボン」に留まらず、自社が排出するよりも多くのCO2を吸収する「カーボンネガティブ」への挑戦を宣言する日本企業も出現してきました。 これからは業界や会社の規模に関わらず、脱炭素へ向けた取組に消極的な企業が淘汰されてしまう可能性があります。

これからは業界や会社の規模に関わらず、脱炭素へ向けた取組に消極的な企業が淘汰されてしまう可能性があります。

脱炭素を実現するための費用をコストではなく、あくまでも投資であると認識することが、持続可能な経営のためにも必要なのかも知れません。